«Ein High-Tech-Produkt in jeder Hinsicht!»

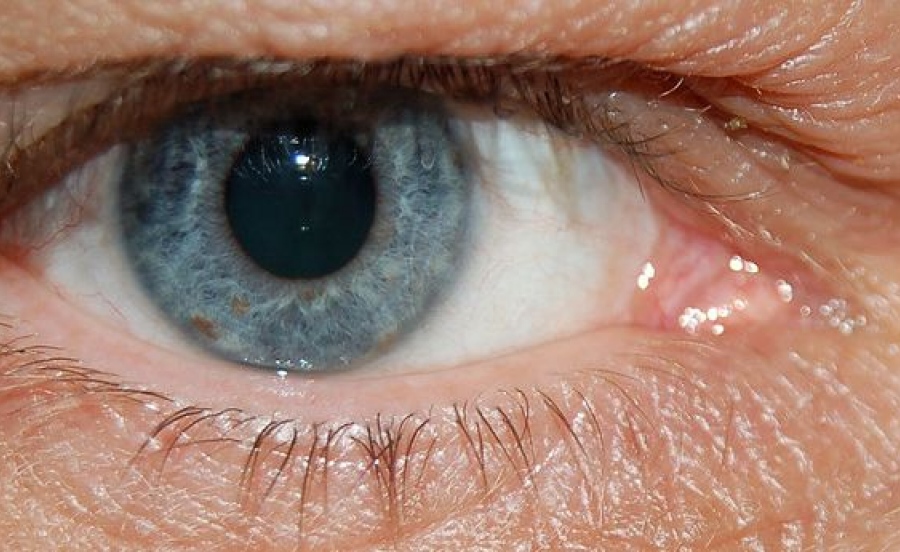

«Gott pfuscht» - so lautete der Titel eines Berichts in der «Zeit». Der britische Genetiker Steve Jones liess sich dort zitieren: «Kein grandioser Ingenieur hat Augen und alles andere in der Welt des Lebens geschaffen. Es war ein Kesselflicker.» Das war im Jahr 2005. Dies weil das Auge das Licht dämpfen und vermindert weitergeben würde.

In den letzten Jahren änderte sich diese Auffassung zusehends. Wissenschaftler stellten fest, dass das Licht nicht etwa gedämpft wird, sondern durch Lichtkabel bis zu den Nervenzellen geleitet wird, wodurch sogar verlustfreies Sehen möglich wird.

«Evolution immer unwahrscheinlicher»

Die Evolutionsforschung trage dazu bei, dass sich das Problem der Deutung mittels Evolution verschärft, sagt Henrik Ullrich, Arzt in einer Klinik in der Stadt Riesa in Sachsen, Radiologe, ehrenamtlich Vorsitzender der Studiengemeinschaft «Wort und Wissen», die sich mit Befunden zum Thema Schöpfung auseinandersetzt. Ullrich: «Das Auge müsste in der Tierwelt 40 bis 65mal erfunden worden sein. Diese Zahl stammt aus dem Jahr 1977 und ist heute weit untertrieben. Alle Augen sind komplett und wir finden keine Form von graduellem Entwickeln, sondern immer vollständig. Durch mehr wissen wird eine Evolution immer unwahrscheinlicher.» Noch immer würden in der Evolutionstheorie allzu häufig Annahmen als Tatsache hingestellt. Wir sprachen mit Henrik Ullrich über das Auge.

Henrik Ullrich, wenn man die Evolutionstheorie vertritt, geht man davon aus, dass sich mit der Zeit aus einem vermeintlich einfachen Auge komplexere entwickelten, zuletzt jene mit einer Linse und kommt deshalb zum Schluss, dass es so gewesen sein muss. Was halten Sie davon?

Henrik Ullrich: In der Natur gibt es eine grosse Anzahl realisierter Augentypen und Augenformen. Die kann man sicherlich einteilen in einfach strukturierte Augen und in sehr komplex strukturierte Augen. Dennoch kann man sehen, dass selbst die einfach strukturierten Augen mit sehr viel diffiziler biologischer Technik ausgestattet sind und dort biochemische Prozesse sehr präzise und hoch organisiert ablaufen und es nicht so einfach möglich ist, da eine stammesgeschichtliche Kette aufzubauen, die uns erklären könnte, wie hoch komplexe Augen aus einfach strukturierten Augen hervorgegangen sein könnten. Das lässt sich bei allem, was wir heute über das Auge und die vielen Augentypen wissen, nicht mehr einfach so mir nichts dir nichts proklamieren.

Sie vertreten, dass auch Zwischenformen zu finden sein müssten, zum Beispiel eines das schon weit entwickelt ist und vor dem Sprung ins nächste Stadium steht. Ist je so ein Auge gefunden worden – oder wie ist das mit Zwischenformen?

Es gibt zwei Probleme, warum man die nicht findet. Einerseits handelt es sich beim Auge um Weichteile, die in Fossilien nicht mit überliefert werden. Andererseits kann man deutlich sagen, dass nie all die vielen Zwischenstufen, die man erwarten müsste, bei lebenden Tieren oder Fossilien jemals nachgewiesen wurden. Im Gegenteil: Was man in beiden Fällen findet, sind immer perfekt an ihre Umwelt angepasste, ausgebildete Augen.

Wenn man jetzt die unterschiedlichen Augentypen sieht, könnte es sein, dass ein sehr früher Vorfahr – der dann zwar auch schon übermässig komplex gewesen sein müsste – diese Bausteine gehabt hat und je nach dem was sich für ein Tier daraus entwickelt hat, dann daraus ein Grubenauge oder ein Linsenauge entstanden ist?

Ich glaube, es ist in der Wissenschaft nie verboten, Spekulationen oder Hypothesen aufzustellen, die auf dem Wissen aufbauen, das wir über die Augenformen haben. Und von daher ist es berechtigt, dass man im Rahmen von Evolutionsmodellen danach sucht, wie könnte ein Urindividuum ausgesehen haben könnte von dem dann alle Augen abstammen würden. Dass bei solchen Gedanken ein Modell von einem Urauge entsteht, ist dann auch verständlich.

Wir müssen aber dennoch deutlich sagen, dass von all dem was wir von der Funktionsweise der Augen kennen, selbst ein solches Urauge bereits sehr hochkomplex gewesen sein musste, damit es überhaupt eine lebensfähige Funktion in einem Individuum ausführt.

Und zum anderen kennen wir – selbst wenn wir ein solches hochkomplexes Auge am Anfang hätten – keinen Prozess, der aus diesem Urauge ein Facettenauge wie bei einer Fliege hervorbringen könnte oder ein Grubenauge wie bei einer Muschel, oder ein Linsenauge wie bei einem Fisch oder bei uns Menschen. Diese kreativen, umgestaltenden Prozesse sind uns in der Biologie nicht bekannt und wir haben keine Spur einer Ahnung, wie ein solcher Umgestaltungsprozess hätte ablaufen können.

Das menschliche Auge, so hat es lange geheissen, sei ein Pfuschwerk, das nicht auf einen Schöpfer hinweist. Nun heisst es, es sei ein High-Tech-Produkt. Wie kommt man da nun auf ein derart anderes Ergebnis?

Es gab gewisse Strukturen im Auge, die für die Funktion des Auges sehr wichtig sind – aber deren Aufbau hat man nicht verstanden. Zum Beispiel den Schichtaufbau unserer Netzhaut. Die Netzhaut ist verantwortlich, dass Lichtsignale in elektrische Reizströme umgewandelt werden, die dann an das Gehirn weitergeleitet werden.

Und der Schichtaufbau ist anders, als man ihn eigentlich erwarten müsste: in der Tiefe liegen die lichtsensitiven Zellen, an der Oberfläche liegen die nicht-lichtsensitiven Zellschichten. Das bedeutet eigentlich, dass Licht verloren geht, vom Moment des Durchtritts durch die Netzhaut, bis es dann auf die Sinneszellen trifft. Man meinte darin einen schweren Konstruktionsfehler sehen zu können, den, wenn es einen Schöpfer gäbe, dieser Schöpfer den vielleicht übersehen hat oder da nicht besser Bescheid wusste.

Jetzt wissen wir aber durch neue Erkenntnisse, dass diese Netzhaut durchsetzt ist, mit einem Lichtleitkabelsystem, welches aufgebaut ist durch ganz zarte Nervenfortsätze anderer Nervenzellen, die dann das Licht leiten. Die Funktionsweise ist die eines Lichtleitkabels, das wir aus unserem Alltag kennen. Verlustfrei wird so das ankommende Licht durch die Schichtpakete bis zu den Sinneszellen gebracht, und das auch noch perfektioniert und abgestimmt, damit dort auch wirklich noch verlustfreies Sehen möglich ist. Und von daher sagen die Forscher, die das heute beurteilen: «Wir haben mit der Netzhaut einen Hightech-Apparat vor uns, in jeder Hinsicht.»

Lesen Sie auch:

Ein erstaunlicher Blick ins Auge

Datum: 10.03.2011

Autor: Daniel Gerber

Quelle: Jesus.ch