Das geheimste Archiv und die Wirklichkeit

Robert Langdon bekommt in Dan Browns Buch «Illuminati» Zugang zum Vatikanischen Archiv und blättert mit der Physikerin Vittoria Vetra in geheimen Unterlagen von Galileo Galilei. Bei einem weiteren Aufenthalt in der Bibliothek wird ihm der Strom abgestellt und den hermetisch durch Glaswände verriegelten Räumen wird der Sauerstoff entzogen. Sehr dramatisch kann er sich in letzter Minute retten. Diese Mischung aus Spannung, Hightech und antiken Geheimnissen macht einen Grossteil der Faszination bei Browns Thrillern und ihren Verfilmungen aus – denn wer begeistert sich sonst für ein Archiv?

Die Schätze der Vatikanischen Bibliothek

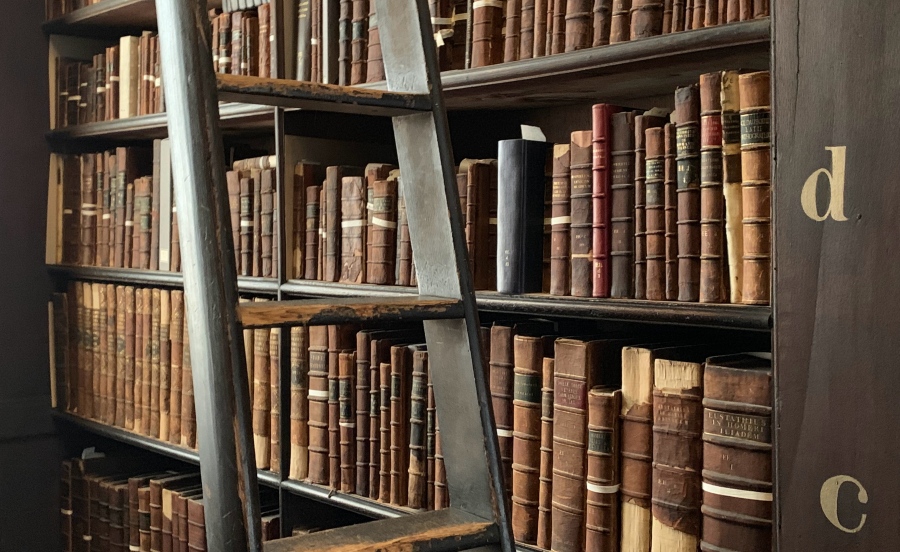

In der Bibliotheca Apostolica Vaticana, der Bibliothek des Heiligen Stuhles, befinden sich ausserordentliche Schätze: Briefe von Kaiser Friedrich Barbarossa, der österreichisch-ungarischen Kaiserin Sissi oder auch von Abraham Lincoln. Daneben stehen die Akten des Prozesses gegen Galilei oder die Bannbulle von Papst Leo X. gegen Martin Luther. Aus neuerer Zeit sind Unterlagen des «Kriegs-Papstes» Pius XII. (1939–1958) enthalten wie zum Beispiel die Bittschriften des jüdischen Flüchtlings Martin Wachskerz: «Es ist aus höchster Not und Verzweiflung, in der ich mich an seine Exzellenz wende. Retten Sie uns. Haben Sie Erbarmen.»

Insgesamt steht in der zentralen Bibliothek des Vatikans die unfassbare Menge von über zwei Millionen Büchern, Briefen und Manuskripten auf zusammen 85 Regalkilometern.

Überraschungsfunde

Tatsächlich kommt es in dieser Masse immer wieder zu überraschenden Funden. Dem ORF berichtete die Historikerin und ehemalige Leiterin der Handschriftenabteilung in der Vatikanischen Bibliothek Christine Maria Grafinger zum Beispiel von der Absolution der Tempelritter. Der Orden wurde 1118 in Jerusalem gegründet, und Papst Clemens V. löste ihn 1312 auf. Damals standen Vorwürfe von Ketzerei und Unzucht mit Tieren im Raum. Eine 60 Meter lange Pergamentrolle mit den Prozessnotizen zeigt jedoch, dass der Papst ihnen die Absolution erteilte und die Vorwürfe zurückwies – verboten blieben die Templer dennoch.

Lang erwartete Aufklärung

Schriften wurden in Rom bereits seit dem 4. Jahrhundert gesammelt. Ein offizielles Geheimarchiv gab es seit 1612 – wobei der Begriff «geheim» irreführend ist. Die Bibliothek des Papstes war nämlich «secretum», also privat, aber nicht geheim. 1881 öffnete Leo XIII. die Archive für die Forschung. Seit damals darf eine handverlesene Gruppe von akkreditierten Forschern dort arbeiten. Aktuellere Dokumente werden in der Regel 70 Jahre nach der Verfassung zur Forschung freigegeben – dies betrifft momentan Schriften aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, die die Rolle der katholischen Kirche belegen.

Seit 2015 warten Wissenschaftler auf den Zugang zu diesen Daten, der erst im Mai letzten Jahres erfolgte – und durch die Corona-Pandemie im Mai 2020 weitgehend unterbrochen wurde. Schon jetzt scheint klar, dass «Hitlers Papst», Pius XII., mehr über den Holocaust wusste, als er später zugestand.

Während der Vatikan seine Transparenz unterstreicht und sich darum bemüht, Schriften auch online zugänglich zu machen, bemängeln Kritiker, dass Rom zwar viele Dokumente veröffentliche, aber sich immer das Recht herausnehme, einzelne zurückzuhalten.

Der Mythos bleibt

Viel zu wenige Menschen haben Zugang zu den Informationen der Vatikanischen Bibliothek. Und gleichzeitig berühren diese Dokumente Geschichte und Geschichten, die wir als spannend empfinden: den Ketzerprozess gegen Galilei, Luthers Verbannung, die Auseinandersetzung mit katholischen und anderen Geheimbünden oder auch die Rolle der Kirche während der NS-Zeit. Es bleibt also viel Raum für Spekulation, Romane und Mythen. Und so lange die katholische Kirche jeweils über 350 Jahre braucht, um Akten wie die des Prozesses gegen Galilei noch einmal zu sichten und den Verurteilten schliesslich zu rehabilitieren (immerhin erst 1992!), wird sich daran nicht viel ändern.

Zum Thema:

Aktuelle Doku «Filmschätze»: 1979: Papst lässt (Kommunismus-)Mauern bröckeln

Papst im Kino: «Für Christen hat die Zukunft einen Namen – Hoffnung!»

Abwertung des Menschenlebens: Papst Franziskus: «Abtreibung ist wie ein Auftragsmord»

Datum: 29.03.2021

Autor: Hauke Burgarth

Quelle: Livenet